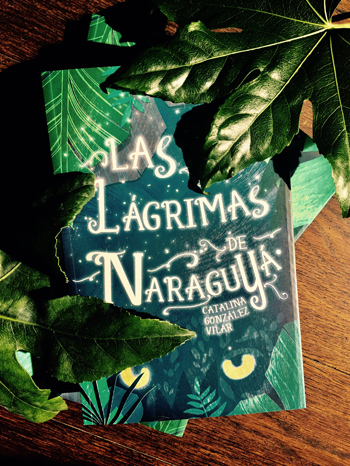

Lee el primer capítulo de Las Lágrimas de Naraguyá

1 Viaje al Amazonas

Conocí al profesor Méndez siendo niño. Mis abuelos y él eran amigos desde su juventud, mucho antes de que fuese un reputado miembro de la comunidad científica, por lo que en nuestra familia era conocido sencillamente como «el viejo Floren» o «nuestro querido Floren», incluso «el loco Floren». Esto no cambió con los años, ni siquiera en la época en la que estudié bajo su cátedra, cuando Florencio Méndez del Llano se había convertido poco menos que en una leyenda viva.

Era un hombre inteligente y despierto, siempre curioso y acogedor con todos. No es extraño que los estudiantes lo eligiesen, curso tras curso, el profesor del año. Incluso en su vejez, su visión del mundo era amplia e intrépida y, tras disfrutar de su amistad, uno ya no podía volver a ser el mismo. Insuflaba en el ánimo una esperanza y un valor que no creías poseer, agrandando los horizontes y logrando que la vida se revelase en todo momento como una verdadera aventura.

En su despacho de la universidad, al que acudí con tanta frecuencia durante años, había una vieja fotografía enmarcada que yo siempre miraba con curiosidad. El tiempo había oxidado las sales de plata dándole a la imagen un color amelocotonado, tan claro que la selva y el río del fondo se desvanecían hasta desaparecer en los márgenes. Por suerte, el centro de la instantánea se mantenía nítido. En él, vestido con altas botas y pasando un brazo sobre los hombros de otro joven de tupida barba rubia, estaba el mismísimo Flaco Floren, con sombrero de ala corta y todo el aspecto de un curtido explorador.

En esa fotografía apenas tenía veintipocos años, y ya se le veía como sería siempre: flaco, alto, con el pelo castaño algo revuelto. Pero lo que verdaderamente llamaba la atención a quienes visitaban su despacho era que en esa imagen el rostro del profesor todavía no mostraba la terrible cicatriz que todos le conocíamos. Una marca que cruzaba su rostro en diagonal y se perdía bajo el cuello de la camisa, asustándome y fascinándome en mi niñez a partes iguales. Mil y una versiones acerca de aquel primer viaje y del origen de la cicatriz corrían desde hacía años entre los estudiantes, pero lo cierto es que si estaba de humor, y solía estarlo, nadie contaba aquella historia mejor que el propio Floren. Cargaba su pipa, se reclinaba sobre el sillón y, apenas iniciaba su relato, podías sentir a tu alrededor el perfume de la selva y el graznido de las aves levantando el vuelo al paso del buque que le llevó río arriba, desde Macapá, en el delta, hasta el corazón mismo del Amazonas.

En esa fotografía apenas tenía veintipocos años, y ya se le veía como sería siempre: flaco, alto, con el pelo castaño algo revuelto. Pero lo que verdaderamente llamaba la atención a quienes visitaban su despacho era que en esa imagen el rostro del profesor todavía no mostraba la terrible cicatriz que todos le conocíamos. Una marca que cruzaba su rostro en diagonal y se perdía bajo el cuello de la camisa, asustándome y fascinándome en mi niñez a partes iguales. Mil y una versiones acerca de aquel primer viaje y del origen de la cicatriz corrían desde hacía años entre los estudiantes, pero lo cierto es que si estaba de humor, y solía estarlo, nadie contaba aquella historia mejor que el propio Floren. Cargaba su pipa, se reclinaba sobre el sillón y, apenas iniciaba su relato, podías sentir a tu alrededor el perfume de la selva y el graznido de las aves levantando el vuelo al paso del buque que le llevó río arriba, desde Macapá, en el delta, hasta el corazón mismo del Amazonas.

En aquellos lejanos días, mientras avanzaban adentrándose más y más en la selva, Florencio Méndez llevaba consigo un único libro. Sus dimensiones, pensadas para guardarlo en cualquier bolsillo, eran tan reducidas que en su portada no cabían más que las tres primeras palabras del título:

Plantas carnívoras desconocidas

Por lo que era necesario abrir el libro por la primera página para conocer el título completo:

Plantas carnívoras desconocidas que pueden acabar contigo

Si semejante encabezamiento no te desanimaba, debías avanzar hasta la segunda página para averiguar el nombre del autor:

Dr. Elton Guills, Universidad de Cambridge

Qué había llevado al profesor Guills a inclinarse por tan espinoso tema, abandonando los invernaderos acristalados de su universidad para adentrarse en las selvas de Borneo o escalar el recóndito monte Kinabalu, era un misterio para sus colegas. Pero tras treinta años de estudio e incesantes viajes, aquel libro, tal y como prometía el título, resumía el trabajo de su vida revelando la existencia de al menos seis nuevas especies de plantas inusualmente voraces.

El único problema, tal como reconocía el propio autor en el prólogo, era que, pese a sus esfuerzos, no había logrado reunir las mínimas pruebas físicas –una hoja, una semilla, un pétalo– necesarias para refrendar sus descubrimientos. El motivo era muy sencillo: aquellos que habían tratado de conseguirlas habían perecido en el intento.

Él mismo había pagado un alto precio por intentarlo. Bastaba observar los dos retratos de Elton Guills que aparecían en el librito para confirmarlo. En el primero de ellos, un dibujo a carboncillo realizado por su ayudante en lo alto del monte Putu, se veía claramente que al profesor le faltaba el brazo izquierdo. Unas páginas más adelante, en un esbozo fechado durante la última de sus expediciones por las selvas de Sri Lanka, se echaba de menos su pierna derecha, sustituida apresuradamente por una pata de palo.

Él mismo había pagado un alto precio por intentarlo. Bastaba observar los dos retratos de Elton Guills que aparecían en el librito para confirmarlo. En el primero de ellos, un dibujo a carboncillo realizado por su ayudante en lo alto del monte Putu, se veía claramente que al profesor le faltaba el brazo izquierdo. Unas páginas más adelante, en un esbozo fechado durante la última de sus expediciones por las selvas de Sri Lanka, se echaba de menos su pierna derecha, sustituida apresuradamente por una pata de palo.

Pese a su avanzada edad y las significativas pérdidas sufridas durante su investigación –incluida la del ayudante que había realizado los retratos y que había cometido el imperdonable desliz de sentarse sobre una Carnivalis domestica–, el profesor continuaba en activo, tal y como se informaba en la solapa del libro.

Fascinado por el trabajo de Guills y deseando encontrar un tema de investigación que le inspirase, Floren había solicitado a la universidad inglesa la dirección actual del profesor. No tardaron en responderle. Hasta donde sabían, su eminente aunque excéntrico colega vivía desde hacía algún tiempo en lo más profundo de la selva amazónica, en un lugar llamado Amor de Dios, una zona extremadamente lluviosa, llena de pantanos y lagunas, donde lo único que uno podía tener la suerte de encontrar era, precisamente, alguna planta hambrienta. Poco después, Floren había enviado una primera carta, llena de preguntas y estimulantes sugerencias, al otro lado del Atlántico, camino de la selva tropical.

[button link=”https://imagenesliteraturasm.azureedge.net/ecat_Documentos/ES178697_010723.pdf” color=”blue”]Sigue leyendo el primer capítulo[/button]